作戦の転換が功を奏して、旅順は陥落した。だが兵力の消耗は日々深刻であった。北で警鐘が鳴る。満州の野でかろうじて持ちこたえ冬ごもりしている日本軍に対し、凍てつく大地を轟かせ、ロシアの攻勢が始まった。左翼を守備する秋山好古支隊に巨大な圧力がのしかかった。やせ細った防御陣地は蹂躙され、壊滅の危機が迫った。カバーの背表紙を転記

明治時代(1868 ~ 1912)を描いた歴史長篇小説。僕が読んだのは、全八巻の文庫新装版。第六巻。

文庫新装版の第六巻は承前の「黒溝台」が単行本の第四巻。「黄色い煙突」以降は単行本第五巻から収録しています。

- 黒溝台(承前)

- 黒溝台会戦(1905/1/25~1/29)ロシアに新たに赴任したグリッペンベルク大将(オスカル・フェルディナント・カジミーロヴィチ・グリッペンベルク:1838~1915)率いる第二軍約10万人による、秋山支隊約8千人が守る左翼への攻勢から退却まで。

- 黄色い煙突

- バルチック艦隊の様子。主に艦隊技術将校として旗艦スワロフ座乗の造船技師ポリトゥスキー(エフゲニー・シギズモンダウィッチ・ポリトゥスキー:1874~1904)の日記(※)(妻への書簡)を紹介しながら語ります。

- 1905/1/9、マダガスカル島ノシベに投錨。航海のための燃料(石炭)の調達交渉が必要になる。マダガスカル島に二ヶ月以上滞留。

- 大諜報

- ロンドンのイギリス大使館付武官、宇都宮太郎中佐(1861~1922)による現地の諜報よりも正確で速い情報を短く語った後、ストックホルムに移ったロシア公使館付陸軍武官、明石元二郎大佐(1864~1919)によるロシア国内での革命支援を語ります。

- 乃木軍の北進

- 旅順要塞陥落(1904/1/5)後のロシア高級将校の移送。各将校が日本の戦術、戦闘について評価、指摘する。

- 1/13、第三軍旅順入城式。1/14戦没者招魂祭。1/15人事異動命令受領。軍司令官乃木、大尉参謀津野田是重(1873~1930)の他は全員配置換え。

- 1/24、乃木、軍司令部が柳樹房を出発。深夜新参謀長小泉正保(陸軍少将1855~1917)が停車中の列車が河に架かる橋の上で止まっていることを知らず、用便のため飛び降り、河まで落ちて大怪我を負う。

- 1/26第三軍隷下の第九師団(金沢)の歩兵第七連隊、歩兵第35連隊を黒溝台の救援に派遣。1/27司令部遼陽着。

- 参謀長の後任は松永正敏(陸軍少将1851~1912)。重症の黄疸。担架で異動しながらの勤務。実務は新参謀副長の河合操陸軍大佐(1864~1941)が代行。

- 2/4、第三軍隷下の第一師団長松村務本(陸軍少将1853~1905)脳溢血で死去。

- 鎮海湾

- 鎮海湾とは、現在の大韓民国キョンサン南道昌原市の鎮海区にある軍港のある湾。

- 2/14修理、整備を終えた三笠が呉軍港を出発。以降鎮海湾で射撃訓練をしながら、バルチック艦隊襲来に備える。

- 印度洋

- 3/16バルチック艦隊がマダガスカル島ノシベ港を出港するまでの滞在記。

- 鎮海湾で訓練に明け暮れる日本艦隊と同じく、厳しい訓練を課せられるロシア艦隊の乗組員。

- 対象的なのは、

- 一切の上陸が許されない日本艦隊の乗組員と、

- ノシベ港を即席歓楽街と化したロシア艦隊の乗組員。

- 奉天へ

- 前半で、奉天の歴史を紹介する。

- 明代に軍の駐留で始まり、

- 明代末期の愛新覚羅ヌルハチ(1559~1626)、愛新覚羅ホンタイジ(1592~1643)の後金、清では王都(盛京)。

- 三代愛新覚羅フリン(1638~1661)の1644年北京への遷都後は、古都として建設が進んだ。

- 明代末期、義和団の乱(1900)でロシアが占領。

- 後半で、奉天会戦の計画をロシア、日本の双方それぞれから詳しく記す。

自国の批判ではなく

「黒溝台」会戦でも、日本の陸軍は負けませんでした。

ロシア軍は、あらかじめ周到な威力偵察で弱点を見つけ、倍以上の兵力で、日本軍が初めて経験する極寒の時期に攻撃を開始したのに、

天の時、地の利、人の和、全てがロシア軍に味方したのに、です。

日本の国内では大喜びしたのだろう、と想像するのですが、この勝利のしかたに、著者の意図があるように思いました。

すなわち、国内の大衆は、勝てば喜ぶし、負ければ現地の指導者を非難するのですが、またマスコミもそのように大衆を焚き付けるのですが、

実際は、相手の都合や事情に左右されただけだった。と言うこともある。と。

当時は戦争中ゆえに、正直なところは国民に知らされないワケで、当時の大衆がマスコミに煽られ、付和雷同に一喜一憂するのは仕方が無いとしても、

後年、つまり我々までもが、単純に自国の勝利を誇ったり、現地の幹部を非難するのは愚である。と。

言えない事情により(負けたように見えても)最善手であったり、(勝ったように見えても)相手国の国内事情で退却しただけ、ということも可能性として考えるべきではないですか。

と、言うようなことを司馬遼太郎に問いかけられたように感じました。

明石大佐の諜報

「大諜報」で明石大佐へ諜報を指示した児玉の人物眼が印象的でした。

作中で明石は変人として描かれています。容姿に気をつかわず、海外の社交界でも要人や要人の夫人に取り入ることはできません。いわゆる「諜報」が不得意です。

しかし、児玉は目を付けました。彼の非社交性は黙殺し、状況認識能力、この場合は、ロシア国内の実情把握能力を高く買ったわけです。

この小説は、現代の経営者に人気だそうですが、その一つの要因が解ったように思います。限られたリソース(この場合は、人的資源)の中から適材適所の人選をするならば、不要な能力については、(たとえ、自分に対する言動に不愉快な面があろうとも)目をつむり、必要な能力に限って人を評価、用いるべし。と著者が訴えているように感じました。

(※)ポリトゥスキーの日記

バルチック艦隊技術将校として旗艦スワロフに座乗した

造船技師ポリトゥスキー(エフゲニー・シギズモンダウィッチ・ポリトゥスキー:1874~1904)の日記(妻への手紙)

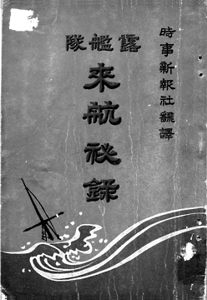

露艦隊三戦記の第一冊

「露艦隊来航秘録」

です。

戦後二年経たないうちに、日本で翻訳が出版されたのですね。

ウェブでpdfを読むことができます。

の資料展示室

の『露艦隊来航秘録』(pdf)

を拝読できます。

今、根性で「(三)千古の恥辱、漁船砲撃」だけ読みました。

ドッガーバンク事件と思われる、出発まもないドイツ海でのイギリスの漁船誤射、撃沈の項です。

無断で一部引用ご紹介します。

何事なりしかは、言語に窮する次第なり。我が支隊の諸艦は皆、砲火を開けり。(中略)これら諸船に乗り居れる人々は、いかに感じたるや。御身、これを想像せられよ。これ、漁船なりしなり。今や恥辱を全世界の前に招きたり。

ここで「おんみ、これを想像せられよ。」と言っている相手はポリトゥスキーの妻です。

この後

「漁船だって、我が艦隊が来るのを知っているのだから、網を捨てて逃げれば良いところを」

と自分勝手な責任転嫁が続きます。

「日本の軍艦かも知れない、と我が艦隊が警戒しているのもわかっているじゃないか。」

と。

その後、漁船だけでなく、自分の艦隊の小型艦「アウロラ」にも、砲弾六個が命中していたことが判明しました。

乗り合わせた牧師が片腕を吹っ飛ばされる重傷だそうです。

まだヨーロッパを航行しているときから、オウン・ゴールを決めていたなんて、バルチック艦隊の実力やいかがなものか。

この本は、2009年に現代語訳が出版されました。

新訳リバウからツシマへ バルチック艦隊技術将校ポリトゥスキーの日記 (Bunseishoin digital library)

- 作者: 長村玄,杉本直子

- 出版社/メーカー: 文生書院

- 発売日: 2009/10/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

現代語訳をブログに記していた著者が、

1908年にニューヨークで出版された英訳を参考に修正し、

まとめたもののようです。

今でもブログの一部を拝読できます。

2019年 3月25日

No. 617

No. 617