結婚、仕事、家族、恋人、学歴、出産 。

社会の呪縛は、娘たちを捕らえて放さない。

だからこそ

すべての女子は『箱入り娘』である。

「お母さん。これは、ひどい」娘は母を殺せるのか!?

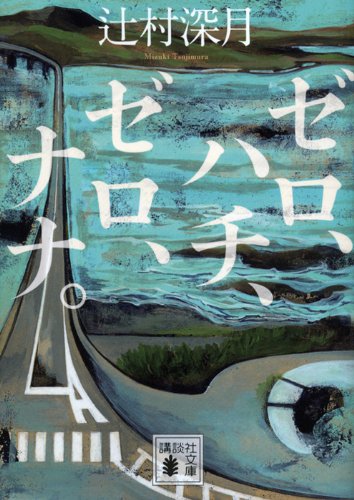

”30歳”という岐路の年齢に立つ、かつて幼なじみだった二人の女性。少しずつ隔たってきた互いの人生が、重なることはもうないと思っていた。あの”殺人事件”が起こるまでは……。辻村深月が29歳の”いま”だからこそ描く、感動の長編書き下ろし作品!帯より

冒頭で、誰かが、倒れている母親を置き去りにして自宅をあとにするシーンが示されます。どうやら、彼女が母親に害を加えた模様です。

改めて本編=第一章で、失踪した望月チエミを尋ねる、幼なじみのノンフィクションライターの神宮司みずほが登場します。

チエミに何があったのか。今、どうしているのか。

この謎を追いながら物語が進みます。

主人公は、今年三十一歳になる年回り。仮にこの物語が、出版された二〇〇九年のお話しだとすると、一九七八年生まれ。成人式は一九九八年。バブル崩壊不況「失われた十年」のまっただ中に就職する時期を迎えた年代です。

冒頭のシーンでは、母親に対する娘の接し方が、いわゆる家族依存症のように感じられ、特殊な家庭の特殊な事件を扱う小説なのか、と思いました。しかしながら、本編が始まり、みずほが尋ねて回るチエミの同級生や職場の同僚、恩師の取材を読み進むに従い、必ずしもチエミの家庭が特殊ではなく、彼女らの世代=特に地方都市の学校を卒業し、地元で就職した女性に共通な、経済的背景と地域性に縛られた、致し方なさがあることを知りました。

僕の高校時代を思い出すと、級友と一緒の時に、親の話をすることは、恥ずかしいことでした。

例えば級友との休日の約束を断るときに、親を理由にするならば「恥ずかしながら、我が家は、親の方針に従わなければならないのであって」と、自虐的に語るか、または嘘も方便と、「趣味の鉄道写真を撮りに行く。」と妙な嘘をつく、などの裏技を考えたものです。

日々「早く独り立ちしたいなぁ。」と、就職すれば、必ず親元を離れて一人暮らしが出来ることが前提の子供時代を過ごしていました。

ですから、学校に通う目的は「就職して一人暮らしをする事」であり、僕の場合には、見事にそれを叶えることが出来たのでした。

ちなみに、僕が就職したのは、一九九一年四月。バブル崩壊の年です。ぎりぎりセーフ(※1)のバブル就職世代です。

(※1)実際には、統計上の景気の善し悪しが、個人消費に波及するまでには二年ほど掛かるようですので、世間の感覚としては、一九九一年当時は「まだまだ、景気大丈夫」と言う感じだったと思いますが。

そう言うわけで、この物語の主人公と同世代のドラゴンアッシュが「親に感謝」や「父親リスペクト」でヒットを飛ばしたときに、僕は「自虐的な冗談か?」と思ったのですが、彼らを支持する熱いファンが真正面から彼らの楽曲を愛しているのを知り、ジェネレーションギャップを感じました。

彼らの親は戦後世代。戦中世代に「おまえらは戦争にも行ってないくせに。」と頭を抑えつけられつつも、それに反発する気概があり、太陽族などにもなった仲間もいる青春時代を送ったみなさんですね。

苦労はあったものの、努力すればするだけ報われた時代を生きて、成功した結果として、彼らの家族=要はこの物語の主人公である子供を得たわけです。

そして、親は幸福な家庭に満足している一方、子供たちは、努力しようにも、する場が得られない=親には理解不能の苦労を背負い込みます。

「負け犬の遠吠え」は、(僕が思うに)実像を知らない人たちから、憶測で批判されていた独身女性を、同じ立場の人が理解を示した秀作だと思うのですが、それも、今の若者には当てはまらないのだ、と認識を新たにしました。

その一方で、この物語が、今の青年の実情を代弁する、新たな世代の旗手としての名乗りを挙げたように感じられました。

「あぁ、ついに、失われた十年を生きた世代が、声を上げ始めたぞ。」

と、バブル就職で、あまり苦労をしてないが故に、真剣に争った際に、その勝負に勝つ自信のない僕でした。

そう言えば、就職後、しばらくしてから卒業研究でお世話になった担当教官を訪ねた際に就職氷河期の彼らを指して言った言葉が思い出されます。「就職に苦労した生徒は、年上を抑えて出世するんだけれどなぁ。」

たしかに、会社で少ないながらも活躍している後輩の皆さんは、皆優秀です。

この小説は、以上のようにバブル崩壊不況期に社会に出た団塊ジュニアを先頭とする現在のアラサー世代の実情を、世代の内側から描いている世代の旗手としての役割を果たした側面があると思います。

ただし、この小説の価値は、上記のような同世代への訴求だけに留まらない感動があると思いました。

それは、一種の妖精譚(フェアリーテイル)の類です。おそらく長く文学の主要なテーマでもあった、「身近な人を救う」と言う事を主人公に体現させ、読者に示している感動です。

人が後悔を強く認識する事象の一つに「親しい人を救えなかった。」と言うのがあると思います。例えば目の前で知人が事故にあったり、絶望の中にいることを知りながら自殺を止められなかった事があれば、それは強い後悔の念を起こさせるであろうと思うのです。

「何か救う手だてがあったのではないか。」「僕に何か出来たはずではなかったか。」と考えます。

ただ、これは多くの人には「後悔」だけで終わってしまうのではないかと思います。僕が今まで生きてきた中で、本当に「助けてほしい」と思ったときに助けてくれる人はいなかったし、誰かを「助けたい」と思ったときには、もう手遅れでした。

でも(僕の読書に偏りすぎかもしれませんが)この小説では違います。

主人公のみずほは、おそらく、チエミが助けを求めていると信じており、それに手を差し伸べて救いたい、と強く願ったのだと思います。そして、困難を克服し、ついにはチエミを救った、と僕は感じました。

僕がこの小説にサブタイトルを付けるとすれば、「失われた十年を生きた世代は、奇蹟を起こす」です。

僕には到底出来るとは思えないことを、小説の中の主人公がやってのけたお話しであると感じられるからです。

でも、もしかすると、僕にもみずほのような強い意志と、行動力があれば、誰かを救うことが出来るかもしれない。と考えてしまうのが、著者の意図だとすれば、著者の小説に込めた魂というのは、すさまじいものですね。

2010年7月18日

No.531