セーダーストローム出版社(Söderström & Co)から出版した二冊めまでが商業的に不発だったため出版を拒否され、ライバルのシルト社に持ち込んだのが成功したものです。(と、フィンランド語版のウィキペディアに記載されていました。参照元はこちらTove Jansson)

1950年代に英訳され「Finn Family Moomintroll」として出版され、トーベ・ヤンソンは作家として世界中に名を知られるようになったそうです。

その後ムーミン関連小説は、1970年まで執筆され、全9話が揃いました。

本作は、第三作ですが、最初に読むのに最適だと思いました。

の解説によります。

で洪水に追われ、ムーミン谷に住み着き、

第二作で、彗星を追いながらムーミン谷を冒険し、

ようやく落ち着いたのが、本作の様子だからです。

本作は、連作風の長編小説の形式で、全七章で構成されています。

「第一章」で春が訪れ、冬眠から覚め、活動を始めます。

スノークのお嬢さん、ヘムレンさん、などおなじみの登場人物(登場妖精?)も一通り活躍し、

船に乗って無人島でピクニックしたり、子どもたちだけで浜辺でキャンプをしたり、

また徐々に帽子の正体が明らかになりつつ、

最後は晩秋のパーティーで大団円を迎えます。

ちなみにミイは出てきません。(えーっ!ミイってスナフキンのお姉さんなの?)

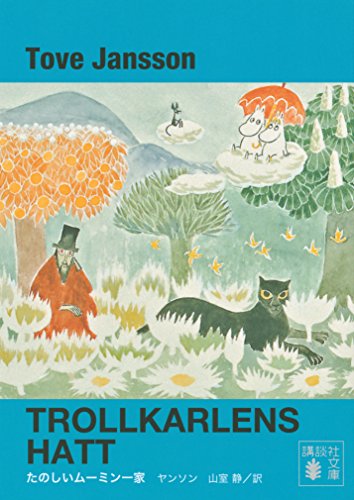

挿絵も原作者でフラスコ画家でもあるトーベ・ヤンソンが記したものです。

人に似たスナフキン、

鼠を大きくしたようなスニフなど、

アニメーションでおなじみの登場人物(登場妖精)はトーベ・ヤンソン自身が描いたものだったのですね。

大人になってようやく、ムーミンの世界観を把握しはじめた一冊でした。

2013年 3月30日

No.540

No.540

ーーーーー

つづき。

すなわち、前二作は、戦争中、敗戦直後の世相を反映している一方、

本作はフィンランドが講和を経て、国際社会に復帰した直後に書かれたもので、理不尽な魔物の登場にもめげず、大団円を迎える楽しい物語です。

バイキング(北欧侵略をもくろむキリスト教徒に対抗する勢力)や

北方十字軍(キリスト教徒による北欧侵略)に

ただし、1809年のナポレオン戦争でスウェーデンが一時的に負けると、スウェーデン系フィンランド人は、フィンランド人と共に独立運動に参加し、(ロシアの後押しで、一応)独立します。その後、ロシアが支配を強めようと、ロシア語を強制し、フィンランドの自治権廃止を宣言した際は、フィンランド人と共に自治回復の50万人署名に加わり、フィンランド総督暗殺後の1905年の自治回復に貢献しています。

つまり、フィンランドに住むスウェーデン人は、例えばスウェーデン王国への帰属を求めたり、分離独立を求めるのではなく、フィンランドの国民として、フィンランド人と同じアイデンティティーを共有する平和的な人たちと理解出来ます。

フィンランドの最古の政党に「スウェーデン人民党」があります。フィンランド内でスウェーデン語を話す人たちを代表していますが、フィンランド人と対立するのではなく、連立与党に参画して大臣を出したり、大統領を排出することもあり、スウェーデン人に限らず、フィンランド人からも信頼を得ている模様です。

ただし、上記のような「フィンランド人と共通のアイデンティティーを持つ」気持ちからか、20世紀初頭は、国民の一割以上いたスウェーデン語話者は、2010年時点で、人口約五百万人のうち、5.5%程度約290,000人に減っているそうです。

同じ年の冬、ソ連がフィンランドに攻め込みます。ドイツと不可侵条約を結んだソ連は、ドイツがポーランドを侵略するのと同じように、バルト三国、フィンランドを手中に収めようとしました。脅迫に屈し、ソ連軍の軍事基地設置を受け入れ、属国となったバルト三国とは異なり、脅迫をはねつけたフィンランドにソ連軍が侵略を開始したものです。

ポーランド侵攻開始時にドイツに対して宣戦布告したイギリスやフランスは、実際には戦闘を開始していませんでしたが、フィンランドに対しては、援助を申し出ました。しかしながら、間にあるスウェーデンが中立を理由に中継地の通過を許さず、援助の手はフィンランドに届きませんでした。

講和条約の内容は屈辱的なものでしたが、戦争を終結させ、独立を保ったのは、尊敬できる模範的な政治判断だったと思います。ちなみに、この講和条約の内容を、我が国の中曽根首相(当時)は、日本はフィンランドのように、ソ連に頭を下げて、領土を削られるようなことがあってはならない。と、愚かな例として演説し、フィンランド国民を激怒させ、正式な抗議もされています。ただし、三年後、日本の首相として初めてフィンランドを訪れた際に「戦争英雄の墓」に献花をしました。この時はマイナス三十四度という厳寒にもかかわらず、首相自ら手袋をとって、重さ十五キロ、直径約一メートルの花束を捧げ、これがフィンランド国民の感情を回復する切っ掛けになったそうです。

戦争を終結させたフィンランドは、援助を申し出たイギリスやフランス=連合国の仲間に入りたかったのですが、間に位置する北欧国のうち、ノルウェーとデンマークがナチス=ドイツに占領され、独立を保っていたスウェーデンはソ連との関係悪化を恐れて戦争に敗北した(と認識していた)フィンランドとの同盟を冷たく拒否。孤立を避けるために、フィンランドは仕方なくナチスドイツと密約を結んでドイツ軍をフィンランド国内に駐留させます。

1941年にドイツがソ連との不可侵条約を破棄してソ連軍への攻撃を開始した際、フィンランドからもドイツ軍が攻撃をしたため、ソ連から空爆を受けます。致し方なく、フィンランドはソ連に対し、再び宣戦を布告しました。ただし、フィンランドはドイツと同盟を結んだワケでは無いので「枢軸国として、連合国と戦う」のではなく、あくまでもソ連との冬戦争の継続だと主張して、これは「継続戦争」と呼びました。

戦争はフィンランド有利に進み、冬戦争で割譲した領土をほぼ回復し、ここでソ連と講和を結びたいところでした。ところが、ソ連との戦争に手を焼いていたドイツがこれを許さず、さりとて、失地回復以上の領土的野心を持たないフィンランドは、仕方なしにドイツへの支援を続けることとなりました。

ドイツ軍さらに不利となり、再度ソ連に講和を申し出るも、ソ連からの突きつけられた講和条件は、フィンランド内のドイツ軍を駆逐することでした。不利となったドイツ軍と言えど、戦力はまだ、充分にあります。フィンランドは、枢軸国離脱を宣言した途端に占領されてしまったイタリアやハンガリーの轍を踏むわけにはまいりません。再三のソ連との戦争継続を余儀なくされました。

その後、ドイツの援助を受けて善戦し、ソ連もフィンランド方面よりも東欧諸国に兵力を集中したい意向があり「フィンランド降伏」と言う形で停戦が合意されました。領土は冬戦争終結時まで後退しました。これが1944年9月19日のモスクワ休戦協定です。

それでは、夜も更けましたので、この記事をアップロードしたら、僕はすぐに眠りにつきます。みなさま、ごきげんよう